デジタル技術で摺師気分を味わう【2017年レポート】

「浮世絵」というと多くの人が思い浮かべるであろう、葛飾北斎の「冨嶽三十六景 神奈川沖浪裏」。世界でも「The Great Wave」として知られる北斎の代表作を自分の手で摺れると聞き、10月開催のワークショップにお邪魔してきました。

ワークショップ冒頭では、すみだ北斎美術館の学芸員である五味和之さんが北斎について解説。北斎が生まれたのは、美術館のほど近く、割下水跡と呼ばれる現在の北斎通りのあたりだったそうです。割下水とは道路と道路の間を掘り割った下水路のこと。江戸時代、すみだ周辺にはこのような水路が多かったのだとか。

北斎は90年の生涯のうち、93回も引っ越しを繰り返したものの、転居先のほとんどが墨田区内。生涯を通じて、墨田区とのゆかりが深いことがうかがえます。

このイベントを企画した墨田区の印刷会社サンコーも、すみだが北斎ゆかりの地であることをもっとアピールしたいという思いから、これまでにも不定期でデジタル版画のワークショップを行ってきたそうです。

北斎とすみだの関係を学んだら、いざ摺り体験へ!

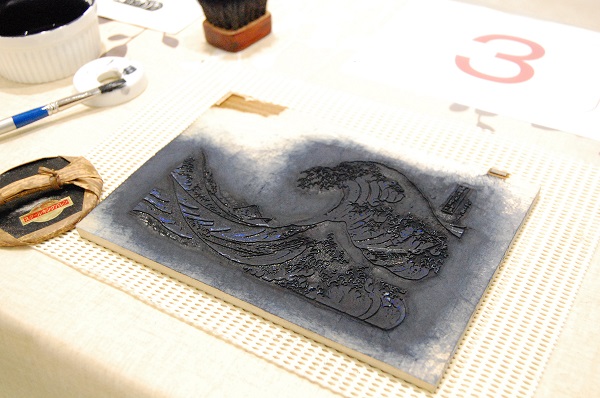

浮世絵は、版元からの発注を受けて、絵師が絵を描き、彫師が木版に彫って、最後に摺師が色をのせて摺っていくという分業で作られています。デジタル版画では、彫師が担う工程をデジタル化。浮世絵作品から色ごとにデータを起こし、それをもとにレーザーカッターで彫って各色の版木を作成します。従来の浮世絵と異なり、できあがっている浮世絵作品から逆算的に版木を作って、新たな浮世絵を生み出すという面白い試みです。

今回は、5つの版木を用いて「神奈川沖浪裏」を再現。サンコーの有薗克明さんと越村光康さんが丁寧に指導してくれるので、初心者でももちろん安心です。

まず、それぞれの版木の絵柄が彫られている部分に絵具をのせていきます。ボテッと絵具をのせてしまわないよう、筆を寝かせるのがポイント。

その後、ブラシでこすって絵具をなじませます。そして、もう一度絵具を絵柄部分に塗り、軽くブラシをかけます。ブラシをかけるのは、版木の上に均一な絵具の層をつくり、細かい絵柄の線をきれいに出すためだそう。細かく彫られている部分に余分な絵具があると、摺った時につぶれてしまうので、重要な作業です。

そして、いよいよ版木に紙をのせて摺っていきます。版木の上部にある、カギ型と一文字型の目印に合わせて紙をセット。これらの目印は「見当」と呼ばれ、「見当をつける」「見当外れ」といった表現は、この浮世絵制作に用いられた「見当」に由来するといいます。現代にも残る日常会話に使われる言葉になるほど、浮世絵は江戸の人々にとって身近なものだったのです。さらに、冒頭の解説で、五味さんが「当時の浮世絵は不特定多数に売られるものだったので、かけそば1杯程度の価格だった」と話していたことを思い出し、江戸時代の浮世絵文化を豊かにしたのは量産を可能にした多色刷りの木版技術が一役買っていたのだなと、感心してしまいました。

見当に合わせて和紙を版木にのせたら、馬楝(ばれん)でこすっていきます。和紙が絵具で湿っているため、摺っているうちに版木からずれてしまわないよう、和紙の上に上質紙をのせた上から馬楝でこすります。馬楝も、プロはいくつもの種類を使い分けるとのこと。中には一つ10万円という馬楝も!

「絵柄にのせた絵具を紙に写し取るように、絵柄の上だけに集中するときれいに仕上がる」との有薗さんの言葉に、参加者の皆さんも真剣な眼差しで取り組んでいました。

版木ごとにこの作業を繰り返していくと、絵柄がだんだんと浮かび上がっていきます。薄い色から濃い色の絵具をのせていくので、最初はどの部分なんだろうとボヤっとしていたものが、徐々に姿をあらわにしていく様は見ていてワクワクしました。

そして何より、同じ版木を使っているはずなのに一つとして全く同じものはないということが「摺り」という工程の醍醐味なのだと感じました。絵具の扱いや馬楝でこする力加減によって、仕上がる浮世絵の表情が変わってきます。

もう一つ面白かったのが、摺る人の性格も出てくるというところ。サクサクっと大胆に作業を進めていく人もいれば、慎重かつ丁寧に進めていく人も。

ちょっと滲んでしまったり、かすれてしまったりしても、それも個性のうち。自分の手で摺った「神奈川沖浪裏」が完成すると、皆さんとても満足そうでした。

レポーター:岩本 恵美(いわもと えみ)

東京・下町生まれ、下町育ちのライター・編集者。Webメディアや新聞紙面の制作に約10年携わり、2016年よりフリーランスに。アートや音楽などカルチャー全般が好きで、食わず嫌いのない雑食系です。昨年に引き続き、彩り豊かな「すみゆめ」を生き生きとレポートしていきたいと思います。