公共空間×ピンポンでまちを少しずつ変えていく「PING PONG PLATZ」【2023年度イベントレポート】

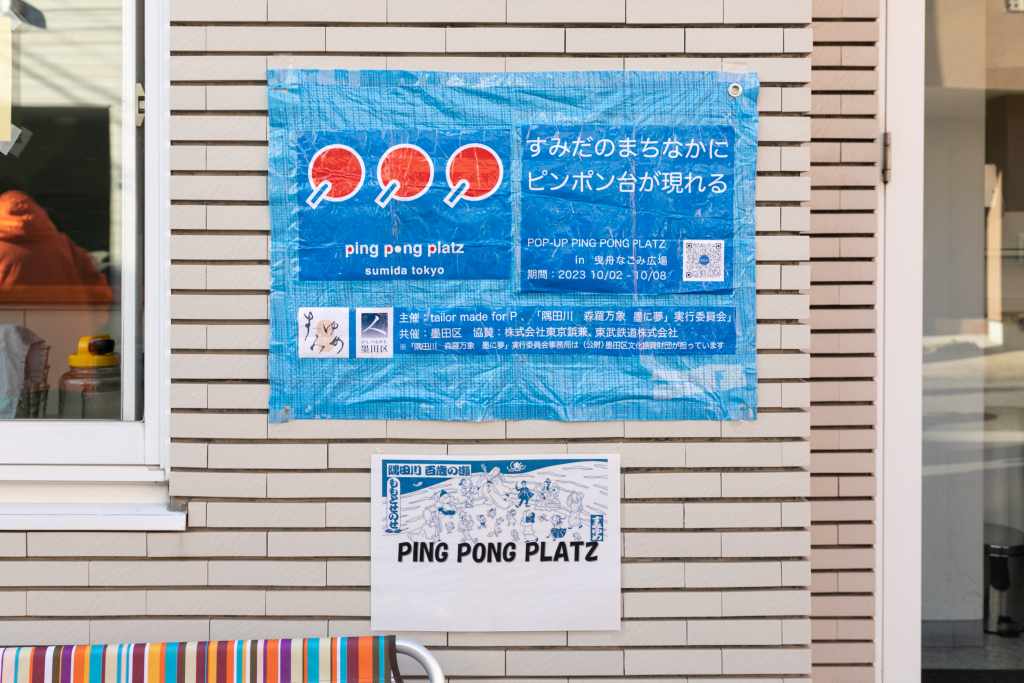

「PING PONG PLATZ」は、屋外空間に卓球台を置くことで、人々が交差し様々な現象が起こる仕掛けを創出するアートプロジェクトです。2023年度のすみゆめでは「Pop-up Ping Pong Platz」と題して、墨田区内の広場や大学キャンパス、私有地などの6個所で延べ16日、ポップアップイベントを実施してきました。

2023年の活動最終日となった12月3日、会場は墨田区立花にある大川硝子工業所の敷地。屋外スペースに卓球台が置かれ、プロジェクトのメンバーと近所の大人や子どもや犬たちが入り混じって、卓球をしたり、まわりでコーヒーを飲んだり、戯れたりしています。

この日、企画の関係者や参加者が一堂に会して「オープンミーティング」も行われました。その様子をレポートしながら今年の企画を振り返ります。

まちなかに本気で遊べる場所を

発起人である灰谷歩さんは、墨田区京島でコーヒーとけん玉のカフェ「muumuu coffee」を営むなど、地域では言わずと知れた存在です。「『すみだで面白いことをやりたい!』『子どもだけでなく大人も本気で遊べる環境を作りたい!』というのがいつも変わらないモチベーションです。普段は自分の店の中で完結するところを、まちに広げてやってみたいと思っていました」と語ります。

そんな灰谷さんは2022年5月、友人のイタリア人アーティスト、ジャコモ・ザガネッリさんとシルビア・ピアンティーニさんに会うためにベルリンを訪れました。

そこで見た光景が今回の企画のきっかけとなりました。ベルリンでは公園をはじめとする公共空間に当たり前のように卓球台があるそうです。その数なんと2,000箇所以上。そこでは、連絡先を交換するまでもなく、ただ集まれる時に集まって卓球をする、国籍も年齢も性別も関係ないコミュニティが形成されているといいます。

なぜすみだに卓球台なのか

ジャコモさんとシルビアさんはこれまで15年以上、世界各地の公共空間でアクションを仕掛けてきました。広場に芝生を敷いたり、公共不動産のマップを作ったり、使う手法は様々。今回、「卓球台を置く」という方法が相応しいと考えた理由をこう語ります。「私たちは2016年からすみだのまちに通っています。地域でしっかり暮らしている人がたくさんいて、互いにコミュニケーションをする環境があると知っていました。それを促進するツールとして卓球は相性がいいと思ったんです。たとえば、特定の目的をもった人だけが集まるビジネス街のような場所だったら、全く違う方法を選ぶと思います。」

その思惑は間違っていませんでした。日頃からご近所さんとの挨拶など、すでにコミュニケーションがあるまちとはいえ、普段はお互いに話さないような人たちが、自然と卓球台を囲む風景が度々みられたといいます。「例えば、82歳のおばあちゃんと、移民の方と、不動産会社の会社員2人が一緒に卓球をしていたことがありました。象徴的なシーンでしたね。」参加者の年代を見ると、子どもより大人のほうが多く、世代や国籍も広く分布しています。

会場に来ていたドイツ生まれのロバートさんは、参加者としてこう振り返ります。「私も公園に卓球台があるのが当たり前の環境で育ちました。日本に来たとき、卓球台がないことに驚いたくらいです。今回のプロジェクトを見ていて、実施場所ごとに空気感が異なったのが印象的でした。理想を押し付けるのではなく、人を招いてくる、集まる条件を作る存在になっていたんだなと感じています。」

少しずつ輪を広げていく

会場には少し変わった卓球台も置いてあります。小さな子どもやスポーツが得意でない人も楽しめるように、千葉大学と協働したデザインワークショップ「Table for everyone」で一緒に考えて作ってみたものです。

音楽と組みあわせたパフォーマンスイベント「悪玉踊り」も実施するなど、参加できる人の幅を広げる取り組みも行ってきました。

灰谷さんは今年のプロジェクトをこう位置付けます。「卓球台を置いたからと言って、いきなりたくさんの人が集まってくれるわけではありません。まずは自分が使ってみて、それを見て使ってくれる人が現れて、ゆっくりゆっくり広げていけるといいと思っています。今年のすみゆめでは、様々な場所でのポップアップのイベントを通してPing Pong Platzの活動を知ってもらうこと、共感してもらうことに取り組みました。」

シルビアさんは、卓球をする人だけを集めたいと思っているわけではないといいます。「卓球台といっても、テーブルはテーブルです。卓球してもいいし、パソコンを置いて仕事してもいいし、上に寝ても、絵を描いてもいいんです。実は多くの人に使う可能性が開かれています。」

ゴールとして設定するのは「まちなかに卓球台が常にあること」。今年の取り組みはその第一段階に位置づけています。ジャコモさんは「仮設的なイベントは、実験にはいいけど、調整、準備から実施、片付けまで含めて毎回大きな手間がかかってしまう。石やコンクリートでできた常設の卓球台は、一度設置してしまえば、メンテナンスの手間はそこまでかかりません。定着するには10年、20年かかるかもしれないけど、実践を重ねて、ゆっくりとマインドセットを変えていけたら面白いと思います。」

アートは目的ではなく手段でしかない

プロジェクトメンバーの吉田彩音さんは「身近に楽しい場所がほしいという思いから始まり、それを周りの人も楽しめる方法で実現していく、ということは、まちづくりとしてはすごく真っ当なプロセスだと思うんです」と指摘します。

ジャコモさんはこう答えます。「私たちはコミュニティを作ること自体を目的にはしていません。それってまるで神様みたいな上から目線じゃないですか。私たちができるのは、人々が出会えるような環境を整えることだけ。ゆっくり日々を変えていくことだけです。」シルビアさんも「私たちにとってアートというのは、自分が社会と関わる、切り崩していく手段なんです。」と重ねます。

期間中、UR都市機構の職員がPING PONG PLATZの取り組みに共感し、UR都市機構の敷地に卓球台を置いたことがありました。担当者の藤山颯也さんは、当初想像した以上の効果を感じたといいます。「『何人が通るようになった』など数字に現れる効果以上に、訪れた人の関係性が深くなった実感があります。いわゆるまちづくりでは、コミュニティを作ることを目的とすることがありますが、それだと人がうまく集まりません。『卓球をする』というまちづくりとは一見異なる目的を設定していることが、参加するハードルを下げているんだと思います。」

柔軟に市民の側から探っていく

墨田区在住のジャーナリスト・岡崎真奈美さんはすみだのまちでのアート活動について投げかけます。「例えばアメリカのブルックリンだと、アーティストが集まって活動するうちにまちが『Cool(クール)』になりジェントリフィケーション(都市の富裕化現象)が起こりました。地価が急騰してアーティストだけでなく元々の地域住民までもいられなくなった、という経済的な変化がよく指摘されますが、それに加えて地域住民が新しくやってきた人たちを『Cool 過ぎる』という理由で恐れてしまっているといった文化的な隔たりも生じています。

一方、PING PONG PLATZでは、地元のたこ焼き屋の女将さんや年配の住民の方々が混ざって遊び始めたような光景も目にしました。地域に根付く住民たちを置いてけぼりにせず、一緒に巻き込んで、新旧の文化的な混ざり合いを生み出しながら、みんなにとっての『Cool』を実現していたように思います。」

すみゆめ実行委員会事務局の岡田千絵さんは墨田区の取り組みを紹介します。「住民の活動をよく見て計画に反映するという良い風潮があるのかもしれません。例えば、隅田公園と隣接する牛嶋神社では、2011年から手づくり市『すみだ川ものコト市』が有志で開催されてきました。墨田区は公園が多くの人で賑わうのを見てより活用しやすくなるように、関係者の意見を集めて2020年のリニューアルに繋がったと聞きました。現在はまちの人の手によって、さらに活発に利用されています。生活に密着している活動をアートとして発信していくことには難しさも感じますが、距離が近いことは確かです。」

12月3日のイベントで卓球台が置かれているのは、舗装されていて囲いもない一見道路のような空間ですが、大川硝子工業所の敷地の一部です。代表の大川岳伸さんは、この場所でなにかできないかと20年近く考えていたといいます。「このまちは祭の日は賑やかだけど、それ以外は寂しい。若者にとって刺激的なコンテンツは東京の西側にあって、すみだのような東東京は眠りに帰ってくるまちだというイメージがあります。もっとなんかあってもいい、かといってこの住宅街で賑やかにマーケットをやるのはちょっと違和感があるなとか、近所付き合いもあるので気を遣う場面もあるし、いろいろ考えてたんです。灰谷さんがポップアップを実施する場所を探していると聞いて、卓球だったらぎりぎりいいかも?と思って2つ返事でOKしました。」

ジャコモさんは柔軟に進めていくことの大切さを主張します。「計画するのは大事だけど、最後までガチガチに固めてしまったら、新しいアイデアを取り込んだり、状況に合わせて調整していくことができません。今日の大川さんとのコラボだって実現しなかったわけです。計画してやっていることを見て、検証して、その上にさらに組み立てていく、という考え方が重要だと思っています。有機的に、自然に大きくなっていく。社会ってそういうものでしょう?」

灰谷さんは今後の展開について「今年の実践を通じて、卓球台はこのまちに有効なソーシャルツールであるということが実感できました。そして、行政の方々をはじめ、今まで接する機会のなかった様々な方とも対話でき、少しずつですが互いの理解を深めることができました。今後も、一つ一つのきっかけを大切にコミュニケーションを続け、実践を積み重ねていければと思います。」

公共空間からまちを変えていく

筆者はいくつかの地域で公共空間に関わる活動を見てきましたが、今回のプロジェクトを「公共空間の活用促進」という視点から見ると、いくつかの重要なポイントがあると感じました

1.わかりやすい目的と手段の設定

「コミュニケーションの活性化」という、わかりやすく、誰でも納得しやすく、検証もしやすい目的を置くことで、主催チームや協力する関係者の合意形成がしやすくなっていると考えられます。そして、そこに切り込んでいくために「卓球」「アート」という間口の広い手段を効果的に使っています。

2.大きな目標に向かって少しずつ試してみる

「屋外卓球台の常設」というゴールを見据えることで、方針を見失わず、実験や検証を具体的に行うことができます。まずは柔軟性の高いポップアップで実施し、知見の蓄積や認知の拡大を試みていることで、たくさんのハードルを少しずつ越え始めています。

3.多様な「公共」の担い手の連携

このプロジェクトでは、まちの住民に幅広くアプローチするために公共空間というフィールドを使っていますが、必ずしも行政が所有や管理する空間である必要はありません。大学や企業、個人によるオープンな空間のほうがハードルが低いこともあります。それら「公共的な空間」を組み合わせてアプローチしていることは、まさに公民連携であり、このプロジェクトが目指す多様な主体によるコミュニケーションの活性化を別の面で体現しています。

これらは特に、活用の初期段階や、多様なステークホルダーを巻き込む事業では重要なことだと考えています。市民やアーティストが始めた「草の根」の活動がこのような展開をしていることは注目に値します。まだ始まったばかりのプロジェクトですが、これまでに実現した風景や関係者の言葉を通して、大きく育っていく萌芽を感じることができました。

内海 皓平

1995年東京都江戸川区生まれ。2020年東京大学工学系研究科建築学専攻 修士課程修了。学生時代に出会った小さな歩行者天国を出発点に、株式会社オープン・エー/公共R不動産にて公共空間のリサーチや計画に携わるほか、自ら道路や公園の使いこなしにも取り組む。